In situazione di handicap? Disabile o con disabilità? Diversamente abile? Ritardo mentale o disabilità intellettive? Integrazione e inclusione …

Indicazioni e riflessioni a proposito di terminologia.

La terminologia relativamente alle problematiche della disabilità è complessa e in continua evoluzione. Facili sono gli equivoci e gli usi impropri.

In questo documento consideriamo alcuni aspetti critici.

Attualmente in ambito scientifico si preferisce non usare questi termini in quanto veicolanti un atteggiamento dispregiativo.

Una sorte analoga è toccata al termine “mongoloide”, dapprima usato per evidenziare la presenza in certe persone di tratti simili a quelli degli abitanti della Mongolia (tratti rivelatori della particolare sindrome e cioè quella descritta dal medico Langdon Down nel 1866), ma successivamente utilizzato con tonalità negative.

Analogamente i ragazzi possono dire ad un compagno riconosciuto come normodotato, ma che ha fatto qualcosa di non adeguato o di non approvato, “Ma sei handicappato?”: e non si tratta certo di un complimento.

Questo produce una continua ricerca di nuove terminologie.

Ad esempio a partire dagli anni successivi al 1980 la Commissione della Comunità Europea ha invitato a non usare il termine “handicappato”, ma di sostituirlo con “disabile”.

Negli stessi anni (se non prima) in Italia si ritenne inadeguato dire di un individuo che era “handicappato”. Si preferì allora l’espressione “persona handicappata” (come nella legge 104 del 5 febbraio 1992) per evitare di

identificare un individuo con il suo handicap. Anzi si proposero le espressioni “persona / allievo / bambino ecc. portatore di handicap” o “… con handicap” proprio per evidenziare che l’handicap era qualcosa in più, come un fardello, che, se così possiamo dire, non faceva parte della persona. Attualmente si preferisce l’espressione “allievo/persona/ecc. in situazione di handicap”.

Ancor più si preferisce “… con disabilità”, come argomentato in altra parte di

questo documento.

La terminologia sulle problematiche della disabilità deve essere considerata nella sua storicità.

I cambiamenti avvengono per più motivi. Ne ricordiamo tre cruciali.

Si abbandonano i termini, anche scientifici, che nella prassi hanno acquisito un contenuto semantico negativo, dispregiativo (come “idiota”, “imbecille”, deficiente”, “burattino felice” per riferirsi alla sindrome di Angelman)

Sono da evitare le espressioni che favoriscono l’identificazione di una

persona con la sua disabilità (come “handicappato” o “disabile” o “dislessico” o “nevrotico” ecc.)

Sono privilegiati i termini che evidenziano i rapporti fra l’individuo e il

contesto in cui vive (ad esempio “situazione di handicap” è da preferirsi ad “handicappato”).

Molto diversa è la prospettiva di analisi.

Chi usa il temine “difficoltà” si focalizza sulle prestazioni (gli effetti, i risultati).

Questa posizione è tipica, appunto, di chi deve valutare le prestazioni. “Se un allievo fa male in matematica, allora ha difficoltà in matematica”.

Se le sue prestazioni sono scarse nella lingua straniera “… allora ha difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere” ecc.

Il termine “disturbi” può viceversa essere utilizzato da chi è chiamato a fornire una diagnosi (e quindi a trovare le “cause”) che giustifichi “perché” un individuo fornisce certe prestazioni.

Se chi deve formulare la diagnosi ritiene che l’insieme delle prestazioni dell’individuo siano riconducibili ad una costellazione più o meno tipica egli può usare anche il termine “disturbo”.

Una presupposizione frequente, anche se non necessaria, è ritenere che ogni disturbo abbia una qualche base tipica a livello neuropsicologico.

Nella prassi, purtroppo, c’è la tendenza ad usare il termine “disturbo” anche quando sarebbe meglio usare “difficoltà”. Questo uso ha almeno un aspetto negativo e cioè quello di rendere patologico anche ciò che non lo è.

Nell’incertezza … meglio usare “difficoltà”.

Un esempio: se un bambino con svantaggio socio-culturale ha cattive prestazioni in lettura … meglio dire che ha delle difficoltà di lettura che rischiare (sbagliando nella grande maggioranza dei casi) di dire che ha un disturbo di lettura (e cioè che c’è una dislessia).

Altro esempio: tra i bambini con difficoltà in aritmetica sono molto pochi quelli che hanno un disturbo e cioè una discalculia.

conseguenze delle malattie (“deseases” in inglese) a tre livelli: menomazioni,

disabilità, handicap. In inglese: impairment, disability, handicap.

La malattia (o evento morboso) può produrre una menomazione (o danno o deficit), cioè una perdita od anormalità di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche.

A causa di una o più menomazioni si può avere una disabilità, cioè delle carenze, parziali o totali, in una certa attività, rispetto alle prestazioni considerate normali.

A causa di una o più disabilità (o anche come conseguenza della menomazione, senza disabilità) si può avere una situazione di handicap, cioè un insieme di effetti negativi per la vita di una persona inserita in una certa comunità. Il termine handicap viene quindi utilizzato per riferirsi alle difficoltà effettive che un individuo incontra. Così è possibile che una disabilità produca handicap più gravi in una società, che non in un’altra. Ad esempio l’handicap collegato con menomazioni e disabilità a livello motorio tende ad essere maggiore in una economia primitiva rurale (dove è richiesto molto lavoro manuale) che non nella nostra società. La situazione è inversa in caso di disabilità che coinvolgano le funzioni intellettive, dato che nella società attuale esse sono più valorizzate che nel passato.

L’espressione italiana “situazione di handicap” esprime ancor meglio del solo termine handicap (più usato in inglese) il fatto che ci si riferisce ad un insieme di effetti contestualizzati, cioè riferiti alla società in cui l’individuo vive.

Nel 1999 l’OMS (1999, 2002) ha proposto una nuova classificazione (ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health e ICIDH-2), che obbliga a rivedere anche la distinzione del 1980.

Risulta quindi opportuno consultare:

Prima della disabilità: il funzionamento normale, le attività personali e la partecipazione sociale … Inoltre: meglio non usare “handicap” … Ovvero ICF

Prima della disabilità: il funzionamento normale, le attività personali e la partecipazione sociale … Inoltre: meglio non usare “handicap” … Ovvero ICF Nel 2001, la World Health Organization (WHO), Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) ha pubblicato la International classification of functioning, disability, and health (ICF). Si tratta di una nuova versione della International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) del 1980.

Come l’ICIDH anche l’ICF è complementare all’ICD-10, anche se si caratterizza (aspetto innovativo) per andare oltre una prospettiva medica tradizionale in quanto considera anche aspetti sociali e ambientali. In definitiva esso è orientato sul funzionamento e sulla salute della persona. Scopi cruciali sono:

fornire una struttura concettuale per capire gli stati di funzionamento e di eventuale disabilità correlati alla salute;

proporre un linguaggio comune per favorire la comunicazione fra operatori con competenze diverse (medici, operatori sociali, studiosi, politici, persone con disabilità e loro familiari ecc.);

fornire un sistema di classificazione e di codifica sistematica che favorisca confronti statistici fra Paesi diversi.

La disabilità (quando ci sono problemi nel funzionamento) è ovviamente considerata, ma all’interno del più ampio contesto del funzionamento dell’individuo. A sua volta considerato nell’interazione persona-ambiente.

Le dimensioni di base del funzionamento sono rappresentate dalle prospettive del corpo, della persona e della società.

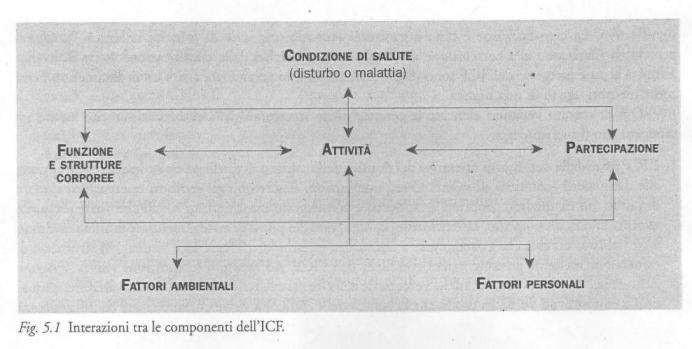

Nella figura allegata è riportato il modello ICF.

Evidente è la complessità delle relazioni. Sono opportuni alcuni esempi riferendoci al ritardo mentale. Esso può comportare problemi a livello di

funzioni e strutture corporee (ritardo nello sviluppo motorio, ipotonia, forme epilettiche ecc.), di attività (scolastiche, quotidiane, lavorative ecc.), di partecipazione (emarginazione sociale, difficoltà nella comunicazione ecc.). A loro volta i problemi presenti a livello fisico, di attività e di partecipazione possono interagire tra di loro sia in senso negativo (ad esempio i problemi motori possono limitare la partecipazione sociale) che positivo (ad esempio la partecipazione che si ha con l’inserimento in una classe normale può motivare all’apprendimento più che in una classe speciale). Cruciali e bidirezionali sono inoltre le relazioni con il contesto. Qui gli esempi sono innumerevoli. Basti pensare all’influenza positiva di una famiglia ottimale, di una scuola accogliente, di una abilitazione mirata.

La tabella è chiara e di facile lettura. Forse merita una esplicazione la voce

fattori personali. Ci si riferisce a variabili come l’età, il genere, le esperienze di vita, l’educazione ricevuta ecc.

Vi sono opinioni diverse sulla rilevanza delle proposte dell’ICF, da alcuni ritenuto rivoluzionario e da altri “scontato”.

I più perplessi (se non proprio critici) sono alcuni operatori clinici (ad esempio psicologi o neuropsichiatri infantili) con notevole esperienza e professionalità. L’obbiezione fondamentale è la seguente: “Anche prima dell’ICF le nostre valutazioni consideravano non solo gli aspetti patologici, ma anche, spesso

soprattutto, il funzionamento generale dell’individuo e i suoi punti di forza. È

proprio considerando i punti di forza, ciò che funziona bene, che si fanno

proposte di intervento educativo e abilitativo”. “Queste cose le abbiamo

pensate e a volte scritte già attorno al 1980”. Inoltre: “30 anni di integrazione vissuta con persone con disabilità e le loro famiglie ci hanno ben evidenziato il ruolo del contesto, dei fattori ambientali e personali ecc”.

C’è molto di vero in tutto ciò. D’altra parte varie proposte dell’ICF sono

esplicitamente o implicitamente presenti nell’Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap del 1994 che prevede, oltre alla individuazione, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale, il piano educativo individualizzato.

Ad esempio si sottolinea che la diagnosi funzionale deve tenere particolarmente conto delle potenzialità cognitive, affettivo-relazionali, linguistiche, sensoriali, motorio-prassiche, neuropsicologiche e di autonomia. Il profilo dinamico funzionale deve indicare il prevedibile livello di sviluppo e questo è possibile solo con una valutazione degli aspetti positivi (potenzialità) del funzionamento.

Per una serena valutazione dell’importanza dell’ICF sono cruciali due

considerazioni.

La prima è che non tutti gli operatori sociosanitari hanno dimostrato la stessa capacità di distaccarsi da un modello medico centrato sulla patologia più che sulle positività del funzionamento.

La seconda è che l’ICF ha uno scopo essenzialmente statistico e di socializzazione internazionale delle modalità di classificazione. Per raggiungerlo in modo adeguato cerca di creare un terreno comune agli operatori: un atteggiamento che valorizzi la valutazione delle positività prima ancora delle condizioni problematiche.

Storicamente la cosa è importante: non conta che qualcuno “lo sapesse già”,

importante è diffonderlo il più possibile in tutto il mondo.

Infine è cruciale una ultima annotazione.

In Italia non molti hanno dato importanza a quanto segue (ripreso dall’ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)

“Allegato 5. L’ICF e le persone con disabilità”

… In particolare l’OMS riconosce che gli stessi termini usati nella classificazione possono, nonostante il grande impegno di tutti, rivelarsi stigmatizzanti ed etichettare le persone. In risposta a questa preoccupazione venne presa la decisione, agli inizi del processo, di abbandonare totalmente il termine “handicap” – data la sua connotazione peggiorativa in inglese e in altre lingue, italiano incluso – e di non usare il termine “disabilità” come nome di una componente della classificazione, ma di mantenerlo come termine ombrello generale.”

I riflessi sulla prassi italiana sono enormi, ma inevitabili: bisogna abbandonare progressivamente ogni espressione che contenga la parola handicap (anche se l’espressione italiana in situazione di handicap era preziosa nell’evidenziare il ruolo del contesto ambientale).

“Allegato 5. L’ICF e le persone con disabilità”

… In particolare l’OMS riconosce che gli stessi termini usati nella classificazione possono, nonostante il grande impegno di tutti, rivelarsi stigmatizzanti ed etichettare le persone. In risposta a questa preoccupazione venne presa la decisione, agli inizi del processo, di abbandonare totalmente il termine “handicap” – data la sua connotazione peggiorativa in inglese e in altre lingue, italiano incluso – e di non usare il termine “disabilità” come nome di una componente della classificazione, ma di mantenerlo come termine ombrello generale.”

I riflessi sulla prassi italiana sono enormi, ma inevitabili: bisogna abbandonare progressivamente ogni espressione che contenga la parola handicap (anche se l’espressione italiana in situazione di handicap era preziosa nell’evidenziare il ruolo del contesto ambientale).

Perciò cerchiamo di sostituire:

“Disabile” con “persona con disabilità”

“Dislessico” con “allievo con dislessia” (o, se non siamo dei clinici, ancor meglio “allievo con difficoltà di lettura”)

Inoltre, nonostante l’uso molto diffuso, sarebbe proprio meglio sostituire:

“Cieco” con “persona con deficit visivo”

“Sordo” con “persona con deficit uditivo”.

Ecc.

caratterizzato dall’essere più lento di quello tipico.

In precedenza si usava l’espressione “Insufficienza Mentale” (o “Mental

Deficiency”), ma parlare di ritardo mentale sembrò più adeguato al fine di sottolineare che varie tappe dello sviluppo mentale (anche se non le più evolute) venivano comunque raggiunte, anche se con tempi più lunghi.

Da alcuni anni le più importanti Associazioni internazionali (“American

Association on Intellectual Developmental Disabilities”, “European Conference

on Psychological Theory and Research on Intellectual and Developmental Disabilities” ecc.) hanno deciso di sostituire il termine “Mental Retardation” con “Intellectual and Developmental Disabilities”, che in italiano possiamo tradurre con “Disabilità Intellettive Evolutive”. Il termine evolutive è stato inserito per distinguerle dalle disabilità intellettive acquisite (ad esempio a

causa di malattia o incidente). Spesso si usa anche l’espressione abbreviata “Disabilità Intellettive”.

Tra i motivi di questa sostituzione vi sono i seguenti.

Nel campo della disabilità la terminologia viene sostituita anche perché tende ad assumere connotati negativi e stigmatizzanti.

“Disabilità intellettive” sembra più adatto ad evidenziare la molteplicità delle

varie forme con cui si manifestano le disabilità che coinvolgono l’intelligenza

e il fatto che ognuna di queste forme (ad esempio la sindrome di Down rispetto a quella di Williams o di X fragile) è caratterizzata da particolari profili con punti di forza e di debolezza (nella sindrome di Down, ad esempio la memoria visuo-spaziale è migliore di quella verbale, mentre nella sindrome di Williams si ha il contrario). In altre parole, questa nuova espressione richiamerebbe meglio della precedente le differenze anche qualitative e non solo quelle quantitative.

Il termine “Intellettive”, più specifico, è ritenuto più adeguato di quello generale “Mentale” (che, essendo aggettivo di Mente, si riferisce a tutto il funzionamento della mente e non solo a quello intellettivo).

Questa modificazione era “nell’aria” da molto tempo … e comporterà un progressivo abbandono dell’espressione “Ritardo Mentale”.

Nei dizionari della lingua italiana viene definita con parole o frasi del tipo “che completa”, “fusione etnica e razziale all’interno di una società”, “cooperazione fra vari Stati” ecc.

In italiano il termine integrazione è sempre stato utilizzato con il significato di “integrazione reciproca”, cioè con accomodamento sia dell’individuo che del contesto.

Il termine inclusione, quindi, sembrerebbe non aggiungere nulla (ma vedi avanti) che non sia già presente nel termine integrazione (da più di trenta anni, ad esempio, viene sottolineato che l’integrazione scolastica comporta una ristrutturazione radicale anche della scuola, dato che l’allievo con disabilità deve restare in classe, dove dovrebbe venire privilegiato un insegnamento differenziato e cooperativo ecc.).

Diversa è la situazione se si parla in inglese, poiché in quella lingua il termine integratio ha perso parte del suo significato originale. Per evidenziare il reciproco accomodamento fra individuo con disabilità e contesto, quando si parla o scrive in inglese è perciò opportuno (o, meglio, necessario) utilizzare “inclusion” o l’aggettivo “inclusive”. L’uso della parola “integration” creerebbe equivoci, perché potrebbe far pensare solo o soprattutto a quanto l’individuo deve modificarsi per inserirsi nella società.

Ritornando all’italiano i due termini si riferiscono di fatto a due campi semantici diversi, cioè comunicano qualcosa di diverso (con parte del significato in comune).

Risulta opportuno utilizzare il temine inclusione (meglio ancora l’aggettivo, come in “società inclusiva”) quando ci si vuole riferire ai cambiamenti del contesto (famiglia, scuola, società, ambiente di lavoro ecc.) affinché le persone con disabilità possano essere non escluse (incluso è proprio il contrario di escluso).

Si usa invece il termine integrazione o in senso generale o quando si vogliono evidenziare i complementari cambiamenti del contesto e della persona al fine di pervenire ad una buona integrazione (appunto).

In definitiva in italiano è legittimo sia utilizzare l’inglesismo “inclusione” che il termine “integrazione”.

Con l’avvertenza che si tratta di due termini spesso non intercambiabili, nel

senso che veicolano significati diversi.

L’avverbio “diversamente” pone l’enfasi sulla differenza qualitativa nell’uso delle abilità. Esso viene utilizzato per specificare che attraverso modalità diverse si raggiungono gli stessi obiettivi. Come dice Andrea Canevaro il suo uso è in qualche modo una provocazione, tesa ad aver presenti più le potenzialità dell’individuo che le sue difficoltà o carenze.

Vi sono delle situazioni riguardanti le persone con disabilità in cui questo uso è adeguato. Ad esempio allievi non vedenti o ipovedenti possono raggiungere lo stesso adeguati risultati scolastici e sociali utilizzando le risorse visive residue (potenziate con adeguati strumenti) o abilità compensative (ad esempio quelle verbali).

Vi sono altre situazioni, come quelle riguardanti due terzi di tutti gli allievi

certificati e cioè quelli con disabilità intellettive, in cui l’uso della terminologia

diversamente abile richiede prudenza..

Consideriamo il caso di un tipico allievo con sindrome di Down. Dal punto di vista della qualità della vita forse si può anche dire che utilizzando le proprie capacità (o abilità) egli può comunque raggiungere obiettivi paragonabili a quelli di tutte le altre persone. In altre parole può raggiungere un benessere che non può essere considerato inferiore. Se questo è il riferimento,

l’espressione “diversamente abile” potrebbe anche essere utilizzata.

Se il riferimento diventa invece quello delle prestazioni scolastiche, sociali e di

autonomia, l’espressione “diversamente abile” può risultare un tentativo per “nascondere” il fatto che tali prestazioni sono inferiori rispetto a quelle tipiche della normalità.

In considerazione di ciò è opportuna una particolare cautela nell’uso

dell’espressione “diversamente abile” in modo da usarla non come semplice sostituzione di “persona con disabilità”, ma proprio quando si vuole comunicare la possibilità di raggiungimento di uguali obiettivi (performance) nonostante la disabilità.

Se usato con accortezza, parsimonia e nel giusto contesto esso può risultare particolarmente informativo.

Molto diffuso è un uso più ampio del termine riabilitazione. Lo troviamo ad esempio nella enciclopedia Treccani.

Riabilitazióne s. f. [der. di riabilitare]. – 1. Il complesso delle misure mediche, fisioterapiche, psicologiche e di addestramento funzionale intese a migliorare o ripristinare l’efficienza psicofisica di soggetti portatori di minorazioni congenite o acquisite: a seconda dei casi, mira a realizzare l’autosufficienza nel soddisfacimento dei bisognî elementari, il miglioramento delle attitudini ai rapporti interpersonali, il recupero parziale o totale delle capacità lavorative e il collocamento in un adeguato posto di lavoro che consenta un’autonomia economica o, nei casi di seria menomazione psicofisica, rappresenti essenzialmente una misura ergoterapica. Rappresenta la terza fase dell’intervento medico, successiva e complementare a quelle di ordine preventivo e diagnostico-curativo, e riveste la massima importanza in alcuni settori, per cui si distinguono la r. cardiologica, la r. respiratoria, la r. ortopedica, la r. neurologica, la r. psichiatrica.

Le parole critiche sono “migliorare” e “congenite”. Il loro inserimento nel testo autorizza a considerare riabilitativo anche insegnare a leggere o i primi calcoli o favorire lo sviluppo delle abilità sociali.

Questa posizione è considerata da vari operatori discutibile e in alcuni casi fuorviante, come ben esplicitato nella citazione che segue riguardante i Disturbi Specifici di Apprendimento.

La parola riabilitazione può trasmettere un significato legato al concetto di cura per il recupero di un’abilità persa, affermazione scorretta nel caso dei DSA.

È bene chiarire da subito che l’espressione “trattamento riabilitativo” rientra nel linguaggio ufficiale di chi opera in ambito sanitario, è utilizzata per qualsiasi trattamento ricada nella sfera della rieducazione ed è quindi estesa anche alle persone che hanno un disturbo specifico dell’apprendimento.

La parola “riabilitazione” è un’etichetta utile a richiedere e ottenere interventi mirati, ma occorre distinguerla dalla realtà della condizione delle persone con un disturbo specifico dell’apprendimento, un modo di apprendere caratterizzato da una matrice neurobiologica: una caratteristica individuale, quindi, e non un’abilità perduta a causa di traumi, patologie o altre cause.

Quando la lingua ufficiale può essere evitata, possiamo parlare di aiuto, di interventi che potenziano le abilità o di “abilitazione”, volti a migliorare e aumentare le capacità di scrivere, leggere, calcolare, con tutte le ricadute sul percorso scolastico e il futuro percorso di vita e di lavoro delle persone che hanno un disturbo specifico dell’apprendimento.

https://www.anastasis.it/disturbi-specifici-apprendimento/riabilitazione-dsa/

Chi scrive preferisce spesso usare il termine abilitazione al posto di riabilitazione per enfatizzare il fatto che in caso di disabilità, disturbi o altri bisogni educativi speciali l’intervento può essere volto a contribuire a formare qualcosa di nuovo, di non presente prima. A titolo esemplificativo pensiamo ad un abilitatore cognitivo che segue bambini e adolescenti con disabilità intellettive. Il suo compito è proprio quello di contribuire allo sviluppo di abilità cognitive: sapersi esprimere, saper gestire strategie di apprendimento, saper leggere, scrivere, fare calcoli, ragionamenti matematici ecc.

Analogamente il logopedista contribuisce allo sviluppo delle abilità comunicative (linguistiche in particolare).

Ci pare che il termine abilitazione inviti più del termine riabilitazione ad evidenziare l’unicità dell’intervento: si tratta di costruire una abilità individualizzata partendo dal livello a cui è già giunto chi stiamo aiutando. Come quando si aiuta un bambino con sindrome di Down ad apprendere a leggere o i primi calcoli a mente, considerando il fatto che le sue prestazioni a livello di memoria di lavoro sono più carenti anche di quelle dei bambini che nei test di intelligenza forniscono prestazioni equivalenti alle sue e che diversa può essere anche la motivazione all’apprendimento.

O quando riteniamo che per un bambino con disabilità uditiva sia importante abilitarlo il più possibile (sviluppando appieno le proprie potenzialità) anche all’uso della lingua madre affinché possa integrarsi (inteso come adattamento reciproco dell’ambiente e dell’individuo) nel proprio ambiente familiare, scolastico e sociale.

Vari altri potrebbero essere gli esempi. In definitiva ci sembra che il termine abilitazione meglio esprima il fatto che si tratta di un percorso unico, nuovo, da costruire assieme e non da recuperare.

Renzo Vianello, Lucia Bigozzi, Mirella Zanobini 15.03.2023